小麥(Triticum aestivum L.)是重要的糧食作物,在全世界廣泛種植,不僅(jin) 給人類提供充足的能量,而且提供豐(feng) 富的維生素、蛋白質、礦物質和膳食纖維等。全球超過40%的人口以小麥為(wei) 主糧,2016年全球小麥種植麵積為(wei) 22 010.76萬(wan) hm2,約占穀物種植麵積的30.7%,遠超玉米、大豆和水稻種植麵積。2021年全球小麥產(chan) 量為(wei) 7.769億(yi) t,比2020年度增加107萬(wan) t,我國為(wei) 主要的小麥生產(chan) 國,產(chan) 量為(wei) 1.34億(yi) t。

小麥赤黴病(Fusarium head blight)是最具有破壞性的小麥病害之一,被視為(wei) 小麥的“癌症”,是由小麥鐮刀菌引起的真菌病害,也是一種氣候型流行性病害,在全球大部分小麥種植區均有發生,特別是在溫暖潮濕的小麥產(chan) 區。在我國赤黴病主要發生在長江中下遊和華南冬麥區及東(dong) 北春麥區東(dong) 部,黃河流域及其他地區也有發生,隨著氣溫和耕作方式的改變,小麥赤黴病的發生越來越嚴(yan) 重。近年來,20%的小麥種植區發生小麥赤黴病,2016—2020年度全國赤黴病發生麵積為(wei) 1億(yi) ~1.5億(yi) 畝(mu) 次。該病在小麥的整個(ge) 生育期均可以發生,根、莖基、穗都可能被侵染,引起根腐、莖基腐和穗腐病害。小麥赤黴病嚴(yan) 重影響產(chan) 量,據相關(guan) 報道顯示,2000—2018年由於(yu) 小麥赤黴病導致年均產(chan) 量損失超過341萬(wan) t,而且影響小麥品質,造成麥粒積累大量脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(DON)、3-乙酰基脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(3-AcDON)等毒素,這些毒素不僅(jin) 會(hui) 影響麥粒的萌發,而且會(hui) 導致人畜中毒,嚴(yan) 重時會(hui) 導致胎兒(er) 畸形,致孕婦流產(chan) ,致癌,甚至致死。

目前,在有關(guan) 小麥赤黴病防治報道中,培育抗病品種、農(nong) 業(ye) 防治和化學農(nong) 藥防治等措施為(wei) 常見的防治手段。廖森等從(cong) 育種角度出發,發掘了小麥赤黴病的抗性種質資源和抗性基因,發現‘鎮麥12號’‘寧麥27’‘鎮麥13’‘寧麥17108’等品種具有赤黴病抗性基因,可以作為(wei) 抗赤黴病遺傳(chuan) 改良的種質資源。有關(guan) 近緣種抗赤黴病基因導入小麥的研究也頗多,如將鵝觀草的Fhb6基因轉到小麥上,獲得抗性品種,且能穩定性遺傳(chuan) 。選育抗性品種雖然可以從(cong) 根本上解決(jue) 赤黴病的危害,但是育種周期長,成本高,且轉基因品種還存在很大爭(zheng) 議。目前赤黴病的防治主要還是依賴於(yu) 化學農(nong) 藥,其見效快、成本低。汪永安等開展了篩選小麥赤黴病不同藥劑組合試驗,發現戊唑醇與(yu) 多菌靈及丙硫菌唑混配、氟唑菌酰羥胺+丙環唑對小麥赤黴病有較好的綜合防效。李雷雷等發現氰烯菌酯和戊唑醇對小麥赤黴病的毒力強,均可以作為(wei) 防治小麥赤黴病的主要藥劑。

然而,長期大量使用單一農(nong) 藥品種,導致不少地區已經有關(guan) 於(yu) 赤黴病抗藥性報道,如河南省已經出現了對多菌靈存在抗藥性的小麥赤黴病菌,以及安徽定遠、壽縣和蕪湖等地小麥赤黴病菌株對丙硫菌唑具有一定的抗藥性。因此,對小麥赤黴病的防治一方麵需要開發新型、高效、低殘留的農(nong) 藥;另一方麵加強混配製劑的研究,配製合理、高效、延緩產(chan) 品抗性並能擴大殺菌譜的混劑產(chan) 品。因此,本文對我國登記用於(yu) 小麥赤黴病防治的藥劑及具有潛在開發價(jia) 值的部分活性化合物結構進行綜述,為(wei) 小麥赤黴病防治工作和產(chan) 品研發提供參考。

1 防治小麥赤黴病藥劑登記現狀

截至2021年12月2日,我國登記注冊(ce) 並且仍在有效使用期限內(nei) 防治小麥赤黴病的農(nong) 藥共有368種,其中單劑有153種,混劑有215種,單劑有效成分僅(jin) 有22種(表1)。按結構類型劃分有三唑類、苯並咪唑類、氰基丙烯酸酯類等8類農(nong) 藥。

表 1 小麥赤黴病上單劑的22種有效成分登記情況

|

有效成分 |

單劑數量/個(ge) |

混劑數量/個(ge) |

有效成分 |

單劑數量/個(ge) |

複配數量/個(ge) |

|

戊唑醇 |

7 |

104 |

噻黴酮 |

1 |

2 |

|

多菌靈 |

35 |

83 |

醚菌酯 |

1 |

2 |

|

咪鮮胺(鹽) |

11 |

49 |

氟唑菌酰羥胺 |

2 |

0 |

|

吡唑醚菌酯 |

4 |

29 |

枯草芽孢杆菌 |

4 |

0 |

|

福美雙 |

11 |

24 |

低聚糖素 |

4 |

0 |

|

甲基硫菌靈 |

60 |

22 |

申嗪黴素 |

1 |

0 |

|

氟環唑 |

1 |

21 |

粉唑醇 |

1 |

0 |

|

氰烯菌酯 |

1 |

3 |

葉菌唑 |

1 |

0 |

|

己唑醇 |

2 |

2 |

四黴素 |

1 |

0 |

|

嘧菌酯 |

2 |

2 |

氨基寡糖素 |

1 |

0 |

|

丙硫菌唑 |

1 |

2 |

多粘類芽孢杆菌KN-03 |

1 |

0 |

1.1 三唑類

三唑類殺菌劑為(wei) C14-脫甲基化抑製劑,通過阻止麥角甾醇的生物合成,破壞菌體(ti) 細胞膜功能,達到抑菌作用。目前登記用於(yu) 小麥赤黴病上的三唑類農(nong) 藥有戊唑醇、丙硫菌唑、葉菌唑、三唑酮、氟環唑、丙環唑、己唑醇、苯醚甲環唑、烯唑醇、粉唑醇,其中三唑酮、丙環唑、苯醚甲環唑、烯唑醇僅(jin) 以複配形式登記。三唑類殺菌劑機製獨特並有較好的防效功能,以及具有廣譜、內(nei) 吸、低毒等優(you) 良特性。國內(nei) 外已經有幾十年有關(guan) 三唑類農(nong) 藥防治小麥赤黴病的研究的曆史,雖然已經有報道顯示三唑類殺菌劑防效降低現象,甚至產(chan) 生抗藥性,但其複配藥劑仍然能有效防治小麥赤黴病。王平山等對粉唑醇、環丙唑醇、氟環唑和戊唑醇混用防治小麥赤黴病進行了田間藥效試驗,發現粉唑醇與(yu) 戊唑醇、氟環唑與(yu) 戊唑醇混用對赤黴病具有一定的防效,並且環丙唑醇與(yu) 戊唑醇複配對赤黴病的防效較好。相關(guan) 研究表明,室內(nei) 毒力和田間藥效高的殺菌劑有戊唑醇、丙硫菌唑、葉菌唑等。

(1)戊唑醇。戊唑醇英文通用名:Tebuconazole,分子式:C16H22ClN3O,由拜耳公司於(yu) 1986年開發,是市麵上防治小麥赤黴病常見藥劑,在我國主要以混劑形式登記,與(yu) 其複配的有咪鮮胺、甲基硫菌靈、肟菌酯、吡唑醚菌酯、醚菌酯等17種有效成分。張海燕等研究發現戊唑醇單劑或複配劑1次用藥既能高效控製小麥赤黴病,又能有效控製小麥籽粒DON毒素不超標。2021年,陳莉等報道戊唑醇對采集自河南省北部和中部地區的小麥赤黴病菌有較高的抑菌效果,EC50值分別為(wei) 0.332 4和0.351 2 mg/L。朱保平等研究表明戊唑醇與(yu) 咪鮮胺的複配能夠極好的防治小麥赤黴病,顯著提高小麥產(chan) 量。宋陽陽等研究了湖北省小麥赤黴病菌對戊唑醇等的敏感性,發現戊唑醇對湖北省小麥赤黴病菌依然具有較高的敏感性,EC50平均值為(wei) 0.181 μg/mL。2020年,周華飛等報道,利用LAMP-PCR技術檢測江蘇鹽城市、溧陽市和南通市通州區小麥赤黴病原菌的優(you) 勢種群,發現亞(ya) 細亞(ya) 鐮孢為(wei) 優(you) 勢小種,占比100%,禾穀鐮孢占比僅(jin) 為(wei) 11.33%,並且未發現戊唑醇產(chan) 生抗藥性。但相關(guan) 研究表明河南省等已經出現了對戊唑醇敏感性下降的小麥赤黴病菌亞(ya) 群體(ti) 。

(2)丙硫菌唑。丙硫菌唑的英文通用名:Prothioconazole,分子式:C14H15Cl2N3OS,由拜耳公司研發,並於(yu) 2004年在英國和德國上市,2018年才在我國獲得登記。截至2021年12月,僅(jin) 有3個(ge) 產(chan) 品登記用於(yu) 防治小麥赤黴病,其中有2個(ge) 混劑,分別與(yu) 多菌靈和戊唑醇複配。2021年王栓等報道了丙硫菌唑對禾穀鐮孢菌具有較好的抑製效果,EC50值為(wei) 1.747 0 μg/mL,與(yu) 氰烯菌酯、咯菌腈和氟唑菌酰羥胺等作用機製不同的殺菌劑複配對小麥赤黴病均表現為(wei) 增效或者相加作用,與(yu) 上述3種藥劑進行交替或者複配使用,延緩藥劑抗性產(chan) 生。2021年,殷毅凡等報道用植保無人飛機噴施丙硫菌唑納米水性化製劑對小麥赤黴病的防效優(you) 異,顯著優(you) 於(yu) 多菌靈、甲基硫菌靈等不同有效成分,並且在減量前提下還優(you) 於(yu) 有效成分相同的常規農(nong) 藥。目前丙硫菌唑在我國登記用於(yu) 小麥赤黴頰骨防治的劑為(wei) 懸浮劑和可分散油懸浮劑,因此新型劑型的研發可以在提高防治防盜的同時,適用於(yu) 新型植保機械。雖然丙硫菌唑在我國登記時間較短,但是由於(yu) 其與(yu) 戊唑醇等藥劑作用機製相同等因素,不少地區已有抗藥性報道記錄。2021年,李夢婷報道了不同地區菌株對丙硫菌唑敏感性差異較大,其中安徽定遠、壽縣和蕪湖等地的菌株已經對丙硫菌唑產(chan) 生了抗藥性,並且發現因長期使用丙硫菌唑藥劑而對小麥赤黴病產(chan) 生抗性的菌株會(hui) 導致菌株DON毒素含量上升,應與(yu) 其無交互抗性的氰烯菌酯和咪鮮胺交替使用。

(3)葉菌唑。葉菌唑的英文通用名:Metconazole,分子式C17H22ClN3O。1986年首次合成成功,由殼牌和日本吳羽於(yu) 1993年上市,2005年被巴斯夫收購。目前,僅(jin) 安道麥輝豐(feng) (江蘇)有限公司的8%葉菌唑懸浮劑登記用於(yu) 防治小麥赤黴病。2020年,李永平等報道了安徽鳳台、江蘇宜興(xing) 地區利用葉菌唑防治小麥赤黴病取得優(you) 異防效,平均防效大於(yu) 85%,均有保產(chan) 增產(chan) 效果。2020年,劉程程等報道了葉菌唑對禾穀鐮孢菌有較好的抑製效果,EC50值為(wei) 0.016 3~0.038 3 μg/mL,與(yu) 戊唑醇、咪鮮胺、丙硫菌唑和氟啶胺混配表現出相加及增效作用,與(yu) 上述藥劑混配可以延緩抗藥性。2018年王長青等報道克菌丹與(yu) 葉菌唑複配對小麥赤黴病有一定防效,防效在86%以上,並且對小麥沒有藥害,使用安全,增產(chan) 明顯。葉菌唑防治譜廣,並對小麥赤黴病防效優(you) 異,其專(zhuan) 利已經過保護期,近年來其與(yu) 戊唑醇等藥劑複配在麥區的市場前景進一步凸顯,但我國暫無混配製劑登記,因此應加強對混劑登記,以擴大防治譜及延緩抗藥性。

1.2 苯並咪唑類

苯並咪唑類農(nong) 藥是一類以具有殺菌活性的苯並咪唑環為(wei) 母體(ti) 的有機殺菌劑,其作用機製是與(yu) 真菌β-微管蛋白結合,阻止細胞紡錘絲(si) 的形成,進而幹擾有絲(si) 分裂,達到殺死小麥赤黴病原菌的目的。目前登記用於(yu) 防治小麥赤黴病的苯並咪唑類農(nong) 藥有多菌靈、甲基硫菌靈、丙硫唑,共有201個(ge) 產(chan) 品登記。

(1)多菌靈。多菌靈英文通用名:Carbendazim,分子:為(wei) C9H9N3O2。多菌靈為(wei) 目前登記用於(yu) 防治小麥赤黴病最多的藥劑,其中混劑有83個(ge) ,主要與(yu) 三唑酮、福美雙、戊唑醇、咪鮮胺錳鹽等14種有效成分複配。此類藥劑抗性問題比較突出,王晉麗(li) 測定了2018—2020年采自河南、安徽和江蘇等省份的赤黴病原菌對多菌靈等常用藥劑的抗藥性,發現江蘇省的多菌靈抗性菌株比例平均值為(wei) 38.07%;安徽省均值為(wei) 12.50%;河南省平均值為(wei) 4.95%。2020年,周華飛等報道了江蘇地區小麥赤黴病原菌種群對傳(chuan) 統藥劑的抗性結果,發現江蘇地區已經對多菌靈產(chan) 生了嚴(yan) 重抗性,抗性頻率為(wei) 26.3%~54.5%。張穗等研究了2013—2015年上海小麥赤黴病對多菌靈抗性水平,雖然對多菌靈敏感的小麥赤黴病菌株的平均EC50值呈逐年遞減趨勢,但是對於(yu) 抗性病株EC50值的抗性呈遞增趨勢,2015年達到高抗水平,且抗藥性菌株出現的頻率增高,遺傳(chuan) 性穩定。出現多菌靈抗性病株EC50值與(yu) 秸稈還田年限增加呈現出正相關(guan) 性的現象,建議秸稈還田曆史較長的地區應該盡量少用多菌靈。相關(guan) 研究表明,多菌靈的使用會(hui) 引起小麥籽粒DON毒素增加,主要原因是多菌靈可以促進禾穀鐮刀菌體(ti) 內(nei) 乙酰輔酶A產(chan) 生,上調DON毒素合成。

(2)甲基硫菌靈。甲基硫菌靈英文通用名:Thiophanate-methyl,分子式:C12H14N4O4S2。其內(nei) 吸性和持效性比多菌靈好,防效也高於(yu) 多菌靈,常與(yu) 戊唑醇、己唑醇、福美雙等藥劑複配。2015年,黃世廣等研究發現高劑量的甲基硫菌靈對小麥赤黴病防效優(you) 異,防效達90%以上,優(you) 於(yu) 多菌靈。其與(yu) 多菌靈存在交互抗性,一般在生產(chan) 上不要混配使用。

1.3 咪唑類

目前,登記用於(yu) 小麥赤黴病的咪唑類農(nong) 藥主要為(wei) 咪鮮胺及其鹽類。截至2021年12月,共有60個(ge) 產(chan) 品登記,其中混劑49個(ge) ,主要與(yu) 戊唑醇、噻黴酮、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、丙環唑、福美雙、甲硫靈等複配。

(1)咪鮮胺。英文通用名:Prochloraz,分子式:C15H16Cl3N3O2。其為(wei) 麥角甾醇脫甲基化抑製劑,通過抑製14a-脫甲基酶的活性而阻止麥角甾醇的生物合成,導致細胞膜功能異常,達到抑菌殺菌目的。目前小麥赤黴病病原菌對咪鮮胺的敏感性依然較高,鮮有關(guan) 於(yu) 產(chan) 生抗藥性的報道。馬雪莉等研究表明禾穀鐮刀菌對咪鮮胺非常敏感,其EC50值為(wei) 0.058 mg/L,比多菌靈和己唑醇的殺菌活性更好,當其與(yu) 嘧菌酯按4∶2混配時,具有增效作用,殺菌活性比咪鮮胺單劑更高,可以用於(yu) 防治對多菌靈產(chan) 生抗性的禾穀鐮刀菌。張春梅等利用戊唑·咪鮮胺防治小麥赤黴病,發現其防效較好,在江蘇睢寧試驗點防效達87.62%~91.36%,江蘇裏下河地區試驗點達87.4%~91.4%。尹軍(jun) 良等利用咪鮮胺與(yu) 氰烯菌酯複配防治小麥赤黴病原菌,發現其抑菌水平遠遠大於(yu) 單劑,兩(liang) 者增效係數也大於(yu) 7,EC50值為(wei) 0.018 46 μg/L。

(2)咪鮮胺錳鹽、咪鮮胺銅鹽不僅(jin) 具有優(you) 異的殺菌功能,而且對小麥安全,對環境影響小。2018年,亢曉麗(li) 報道了40%咪鮮胺銅鹽·氟環唑懸浮劑對小麥赤黴病的防效達90.95%,優(you) 於(yu) 45%戊唑·咪鮮胺水乳劑。蔣誌新等63.5%咪鮮胺錳鹽·多菌靈WP對小麥赤黴病有較好的防效,一次用藥即有較好的效果,可達84%左右,且對小麥安全。

1.4 丙烯酸酯類

丙烯酸酯類殺菌劑分為(wei) 兩(liang) 類,一類為(wei) 甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑,是目前全球銷售額較大的殺菌劑,其通過抑製電子在細胞色素間傳(chuan) 遞,進而阻止了ATP的形成,抑製細胞線粒體(ti) 呼吸,達到殺菌的目的。目前登記用於(yu) 防治小麥赤黴病的甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑有烯肟菌酯、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、醚菌酯、肟菌酯。登記有效期內(nei) 共有49個(ge) 農(nong) 藥產(chan) 品,主要為(wei) 混劑,占比85.7%。登記條數最多的為(wei) 吡唑醚菌酯,其次為(wei) 肟菌酯,烯肟菌酯登記最少,僅(jin) 有1個(ge) 產(chan) 品,為(wei) 烯肟·多菌靈。另一類為(wei) 氰基丙烯酸酯類,僅(jin) 有氰烯菌酯,登記產(chan) 品共4個(ge) ,混劑主要與(yu) 戊唑醇劑己唑醇複配。

(1)吡唑醚菌酯。吡唑醚菌酯的通用名:Pyraclo-strobin,分子式:C19H18N3O4Cl。由巴斯夫公司於(yu) 1993年研發成功,2002年上市。吡唑醚菌酯具有廣闊的殺菌譜,保護作物及提高產(chan) 量等作用,對小麥赤黴病也有較好的防效。劉同金等於(yu) 2019年報道了吡唑醚菌酯在安徽和山東(dong) 地區小麥上的防效,發現兩(liang) 地防效均在78.33%以上,但在山東(dong) 地區吡唑醚菌酯的防效低於(yu) 多菌靈,而安徽則高於(yu) 多菌靈。由於(yu) 其抗性是非可逆性,且複配藥劑對小麥赤黴病的防效比單劑更高,複配藥劑還可以延緩抗藥性,因此推薦其與(yu) 戊唑醇、氟環唑、咪鮮胺、多菌靈等複配防治小麥赤黴病。有研究表明,吡唑醚菌酯單劑與(yu) 戊唑醇等複配對小麥赤黴病有一定防效,但其不能有效控製小麥籽粒DON毒素,遠差於(yu) 氰烯菌酯和戊唑醇等。

(2)氰烯菌酯。氰烯菌酯英文通用名:Phenamacril,分子式:C12H12N2O2,是由江蘇省農(nong) 藥研究所於(yu) 1998年發現的高效、低毒、對環境友好的肌球蛋白抑製劑。與(yu) 甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑能刺激赤黴病菌產(chan) 生毒素不同,氰烯菌酯則通過抑製DON毒素小體(ti) 的形成,顯著降低毒素的合成。相關(guan) 研究表明,其對小麥赤黴病的防效比目前生產(chan) 上廣泛應用的多菌靈和戊唑醇更好,並且即使麥粒受到禾穀鐮刀菌侵染,依然能夠有效地控製DON毒素積累。2020年,豐(feng) 越研究發現,氰烯菌酯與(yu) 丙硫菌唑和戊唑醇複配對小麥赤黴病的防效分別達91.43%和83.39%,其處理小區的小麥籽粒中真菌毒素含量均在0.02 mg/kg以下。2019年,張春雲(yun) 等報道了氰烯·戊唑醇、氰烯菌酯對小麥赤黴病的防效分別達98.47%、97.45%,優(you) 於(yu) 戊唑·咪鮮胺等藥劑防效,同時能較好地控製真菌毒素。由於(yu) 其獨特的作用機理,氰烯菌酯已成為(wei) 各省植保站及政府防治赤黴病的首推藥劑。值得注意的是,氰烯菌酯與(yu) 目前現有的殺菌劑無交互抗性,建議生產(chan) 上不要單用,可以選擇複配藥劑,增強效果,延緩抗藥性。

1.5 酰胺類

酰胺類殺菌劑已經有50多年的應用曆史,主要通過幹擾病原菌的呼吸鏈電子傳(chuan) 遞從(cong) 而達到殺菌的效果。目前登記防治小麥赤黴病的酰胺類殺菌劑僅(jin) 有3個(ge) 產(chan) 品,為(wei) 萎鏽靈與(yu) 戊唑醇複配及氟唑菌酰羥胺單劑。

氟唑菌酰羥胺英文通用名:Pydiflumetofen,分子式:C16H16Cl3F2N3O2,是先正達開發的新型琥珀酸脫氫酶抑製劑(SDHI)類殺菌劑,於(yu) 2017年上市,2019年在我國獲得登記。它對小麥赤黴病原菌抑製效果及DON毒素防效均非常優(you) 異。2021年,陳宏州等發現其對禾穀鐮刀菌菌絲(si) 生長抑製活性要高於(yu) 咪鮮胺、戊唑醇、丙硫菌唑、多菌靈等藥劑。然而,氟唑菌酰羥胺作用位點比較單一,其抗性發展水平較高,建議與(yu) 不同作用機理的藥劑複配使用或者輪換使用,如丙環唑、戊唑醇等。2021年,楊健等發現氟唑菌酰羥胺與(yu) 丙環唑防效優(you) 異,1次防效達90.6%。

1.6 其他

除上述農(nong) 藥類別外,登記用於(yu) 防治小麥赤黴病的還有生物農(nong) 藥和多靶標位點類農(nong) 藥等。登記期內(nei) 的生物農(nong) 藥共有38個(ge) 產(chan) 品,主要涉及低聚糖素、氨基寡糖素、多抗黴素、申嗪黴素、四黴素、枯草芽孢杆菌、蠟質芽孢杆菌、多粘類芽孢杆菌KN-03及井岡(gang) 黴素及其複配等。多靶標位點類有福美雙、百菌清,在登記有效期內(nei) 共有39個(ge) 產(chan) 品,由於(yu) 此類殺菌劑對小麥赤黴病的毒力不強,一般與(yu) 戊唑醇、咪鮮胺、多菌靈等複配使用。

2 文獻報道的部分活性化合物結構

2.1 國外報道

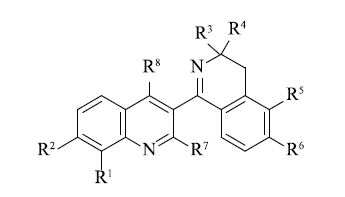

2021年4月先正達在專(zhuan) 利WO2021074309、WO2021074311分別公布了1-(3-喹啉基)-3,4-二氫異喹啉衍生物和1-(3-喹啉基)-1,2,3,4-四氫異喹啉衍生物。專(zhuan) 利WO2021074309包含187個(ge) 化合物,結構通式見圖1。當衍生物處理濃度為(wei) 20 mg/L,24℃下處理3~4 d後,其中的131個(ge) 化合物對黃色鐮刀菌(Fusarium culmorum)的抑製率超過80%;當濃度為(wei) 200 mg/kg時,溫度為(wei) 20℃,相對濕度為(wei) 60%條件下處理6~8 d,其中的20個(ge) 化合物同時對Fusarium culmorum、禾穀鐮刀菌(Fusarium graminearum)的抑製率超過80%。專(zhuan) 利WO2021074311中,化合物1和化合物2(圖2)對Fusarium graminearum的抑製率超過80%,並且化合物1同時對Fusarium culmorum有優(you) 異的抑製率。

圖1 1-(3-喹啉基)-3,4-二氫異喹啉衍生物結構通式

圖2 1-(3-喹啉基)-1,2,3,4-四氫異喹啉衍生物結構式

2.2 國內(nei) 報道

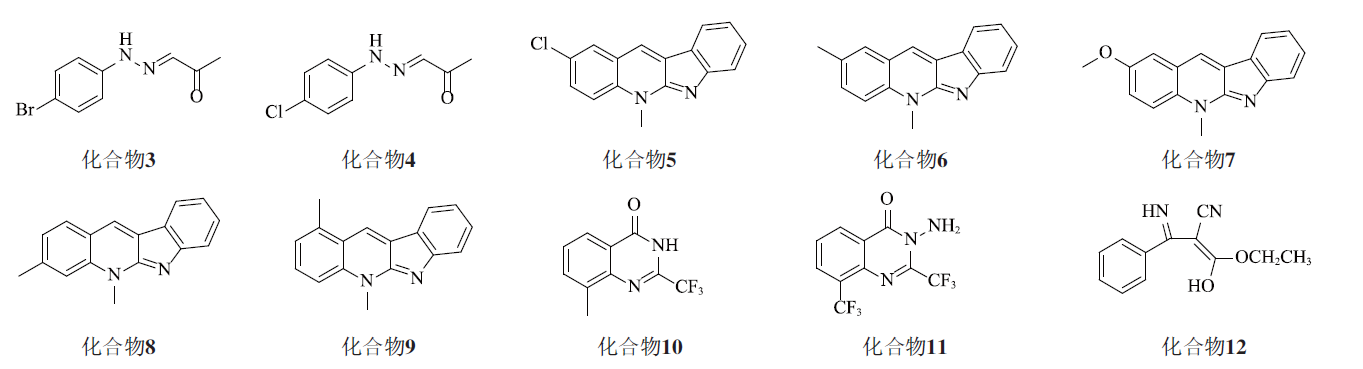

華中師範大學專(zhuan) 利CN107372496A公布了苯肼基酮類化合物3和4,當濃度為(wei) 20 mg/L時,對小麥赤黴病的抑製率分別達85.4%和93.9%。蘭(lan) 州大學專(zhuan) 利CN109717198B和CN110447651B分別公布了新白葉藤堿衍生物和喹唑啉酮類化合物。專(zhuan) 利CN109717198B中的化合物5、化合物6、化合物7、化合物8和化合物9對小麥赤黴病有優(you) 異的抑製率,顯著優(you) 於(yu) 嘧菌酯,當濃度為(wei) 50 mg/L時,對小麥赤黴病菌的抑製率分別為(wei) 95.98%、100.66%、99.98%、91.27%和90.46%;當濃度為(wei) 25 mg/L時,對小麥赤黴病的抑製率分別為(wei) 87.74%、99.98%、95.75%、84.68%和88.06%。專(zhuan) 利CN110447651B中的化合物10和11在濃度為(wei) 50 mg/L時,對小麥赤黴病抑製率超過85%。江蘇省農(nong) 藥股份有限公司報道了(Z)-3-亞(ya) 氨基-1-丙烯醇類化合物12對小麥赤黴病菌的抑製率達100%,田間病指防效達89.62%,顯著優(you) 於(yu) 常規藥劑多·酮可濕性粉劑,而且顯著降低小麥籽粒中DON毒素。

圖3 國內(nei) 專(zhuan) 利公布的化合物結構式

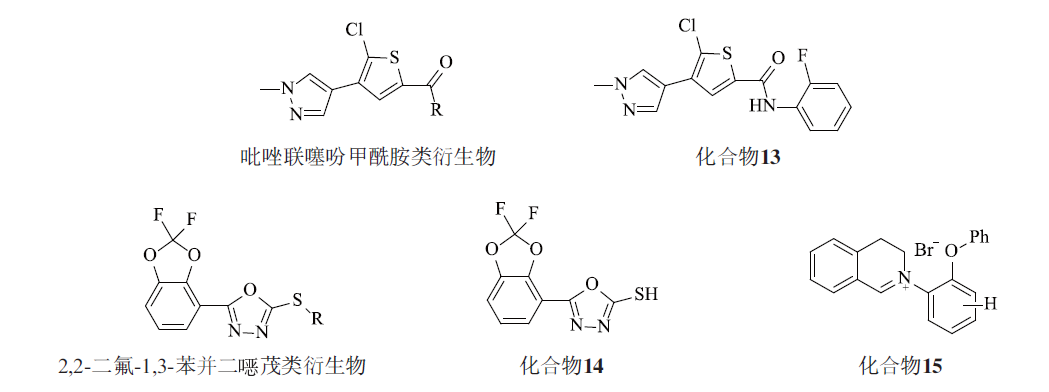

李安邦等將噻吩環引入吡唑酰胺類殺菌劑的骨架中,設計並合成了24個(ge) 吡唑聯噻吩甲酰胺類衍生物(圖4),並對其抑菌活性進行研究。生物活性測試結果表明化合物13對小麥赤黴病菌的EC50為(wei) 28.9 μmol/L,對小麥赤黴病病菌抑製率為(wei) 88.7%,並且對草莓灰黴病、水稻紋枯病和馬鈴薯早疫病病菌有較好的抑製率。王維等基於(yu) 活性亞(ya) 結構拚接原理,將1,3,4-噁二唑與(yu) 2,2-二氟-1,3-苯並二噁茂結合,合成了9個(ge) 結構新穎的2,2-二氟-1,3-苯並二噁茂類衍生物,其中化合物14在100 mg/L下對小麥赤黴病菌、蘋果樹腐爛病菌和番茄灰黴病菌的抑製活性為(wei) 100%。左懷龍等將二苯醚結構單元引入3,4-二氫異喹啉母核中,設計合成了15個(ge) 新型的異喹啉衍生物,其中化合物15對小麥赤黴病菌的抑菌率為(wei) 83.3%,遠優(you) 於(yu) 血根堿(64.2%)和百菌清(57.7%)。同時對油菜菌核病菌、水稻紋枯病菌等有較好的抑製作用。

圖4 國內(nei) 文獻中的部分化合物結構式

3 小結與(yu) 展望

小麥赤黴病是世界性病害,主要高發於(yu) 我國長江中下遊和黃淮小麥產(chan) 區,年發病麵積超過1億(yi) 畝(mu) ,對小麥的產(chan) 量和品質產(chan) 生嚴(yan) 重影響的同時還造成籽粒積累DON毒素,危害人類健康。化學防治依然是赤黴病防治的主要措施,目前登記在小麥赤黴病上的農(nong) 藥產(chan) 品共有368種,其中混劑占比58.4%,主要包括三唑類、苯並咪唑類、甲氧基丙烯酸酯類和氰基丙烯酸酯類等。在登記農(nong) 藥中,老品種農(nong) 藥登記占比較高,如多菌靈,共有118個(ge) 產(chan) 品在登記有效期;甲基硫菌靈,共有82個(ge) 產(chan) 品,而近年來登記的新有效成分氟唑菌酰羥胺、葉菌唑、丙硫菌唑占比少,分別登記了2、1、3個(ge) 產(chan) 品。部分地區已經出現小麥赤黴病對多菌靈、丙硫菌唑等藥劑產(chan) 生抗藥性,並且對小麥赤黴病產(chan) 生抗性的菌株會(hui) 導致菌株DON毒素含量上升,嚴(yan) 重影響小麥產(chan) 量和品質。

小麥赤黴病的防治要遵循“主動出擊,科學用藥”。這不僅(jin) 要注意不同作用機製的藥劑混用和輪換使用來延長農(nong) 藥產(chan) 品的使用壽命,同時要選擇對降低毒素作用較強的農(nong) 藥。在對多菌靈和丙硫菌唑等產(chan) 生抗性的地區,建議選擇氰烯菌酯、戊唑醇、咪鮮胺、氟唑菌酰羥胺等及其複配進行防治。此外,不斷開發高效、低殘留、新型作用機製的產(chan) 品是解決(jue) 小麥赤黴病抗性問題的有效途徑,也是未來防治小科赤黴病的一個(ge) 重要研究方向。

來源:《現代農(nong) 藥》2022年第1期

作者:沭陽縣植物保護站 董吉衛,黃 敏,宋 浩

©版權所有:拉斯维加斯网络平台 / 備案號:蘇ICP備10201623號-3

電話:025-86581188 / 傳(chuan) 真:025-89638026 / 郵編:210046

地址:南京市新港經濟技術開發區恒競路31號 / Email:service@sam-su.com